全国尺度坑塘水面生态系统服务价值研究

坑塘是一种与湖泊相似的静水生态系统,其在水源供给、水质净化、产品供给和土壤保持等方面具有重要的生态功能和特殊的价值,但在相关研究领域中缺乏系统性量化评估。值得注意的是,在不同地理环境(如内陆平原、沿海滩涂等)中,坑塘水面生态系统服务价值分化明显,其中养殖与非养殖水面在产品供给上的差别尤为突出。

基于上述问题,南京地理与湖泊研究所林晨研究员课题组在前序生产形成多套坑塘水面时空数据产品基础上,进一步聚焦其生态系统服务价值开展研究,以养殖水面和非养殖水面在水产品供给上的差异为切入点,通过现有InVEST模型产品供给模块在入参表达、模型框架上的优化,实现了大尺度坑塘水面生态服务价值的定量估算,并系统揭示了坑塘作为小型水体在大尺度生态过程中的关键作用。

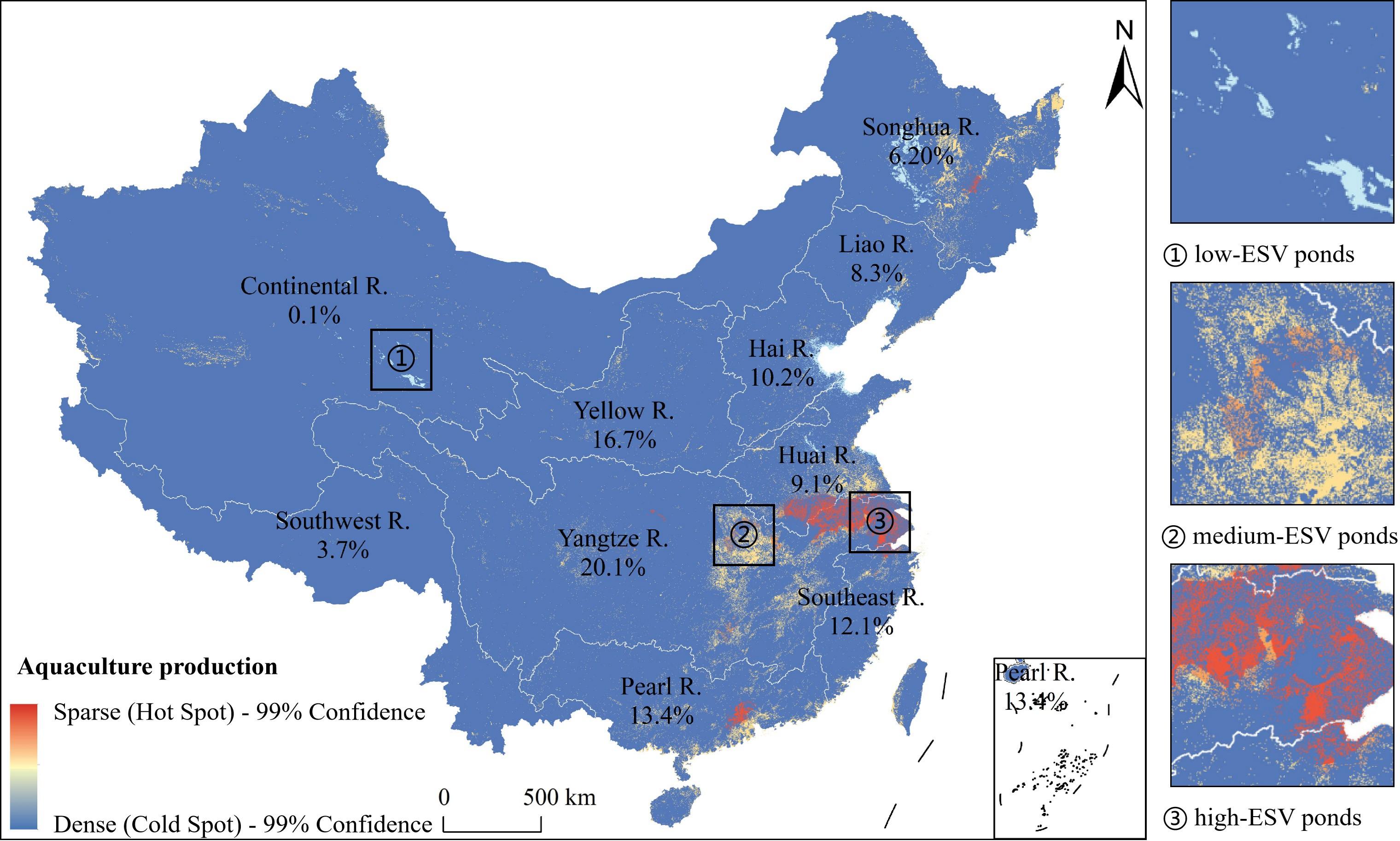

研究结果表明,坑塘生态系统服务价值随着周边地理环境的不同而呈现出明显的空间分异特征:

(1)坑塘水面的产品供给服务功能在总体生态系统服务价值中占比最高,其功能在空间上呈现“南多北少,东多西少”的分布特征,不同流域产品供给功能差异明显,长江流域最强,西南诸河最弱;

(2)坑塘的生态系统服务价值与周边水体、海拔和降水等因素密切相关,周边水体对其产品供给功能总量的积极影响显著高于消极影响;

(3)坑塘高生态系统服务价值区普遍与高密度的水产品供给区相吻合。

我国坑塘生态系统服务价值空间分布

相关研究成果近期以Ponds greatly influence watershed ecosystem services value: An optimized InVEST model for large-scale为题,发表在水文学领域经典期刊Journal of Hydrology上。白晓芬博士为第一作者,林晨研究员为通讯作者。研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家高层次青年人才项目和江苏省杰出青年基金项目等共同资助。

【文章信息】:

Bai, X., Lin, C.*, Wang, S., Xu, J., Xue, K., Ma, D., Tong, Y., Chen, J., Cui, W. (2026). Ponds greatly influence watershed ecosystem services value: An optimized InVEST model for large-scale. Journal of Hydrology, 668, 135026.

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2026.135026