研究揭示河流净初级生产力持续下降

新陈代谢作为衡量河流生态系统营养状态的基本要素,是河流碳循环过程的重要组分。随着气候变化和人类活动,河流新陈代谢,包括初级生产力、生态系统呼吸和净初级生产力正在经历前所未有的变化。然而,受光照、温度、径流和土地利用等要素的共同影响,河流新陈代谢表现出复杂的非线性依赖关系和明显的空间异质性。现有河流新陈代谢估算严重依赖高频监测数据集,难以支撑河流新陈代谢对气候变化的长期响应研究。

近日,中国科学院南京地理与湖泊研究所施坤研究小组,整合了超过25万组河流初级生产力和生态系统呼吸数据,结合气象水文要素及流域属性数据,开发了大洲尺度的河流新陈代谢高精度深度学习预测模型,为河流新陈代谢估算提供了一种可靠的新技术手段。

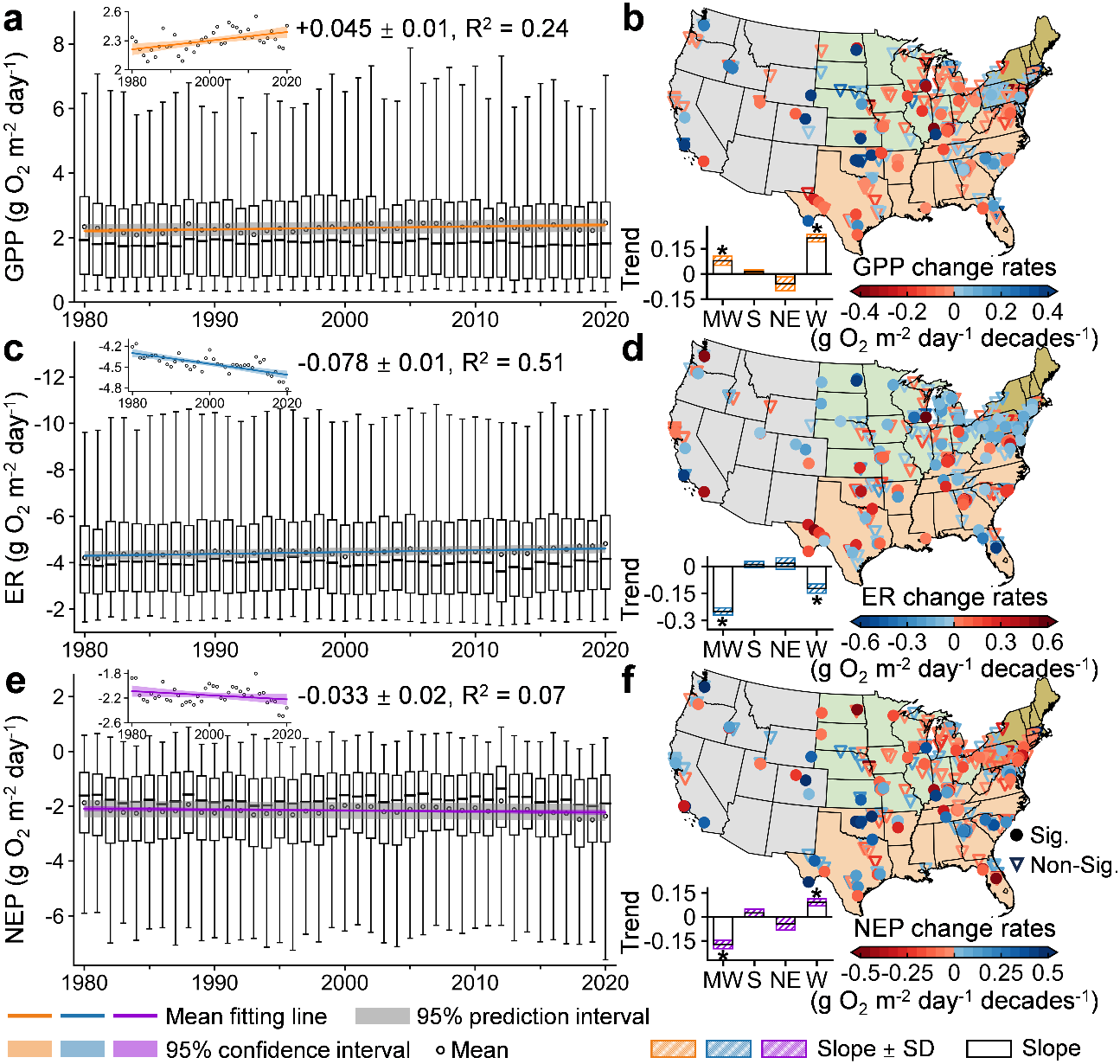

基于长期气象水文要素和流域属性数据重建美国大陆293条河流1980–-2100年新陈代谢日尺度序列数据集,发现河流初级生产力在此期间整体呈现出显著增加趋势,其速率达到了0.045 g O2 m-2 day-1 decade-1;而生态系统呼吸以0.078 g O2 m-2 day-1 decade-1的速率下降增加,导致河流净初级生产力不断降低。随着未来气候变暖,河流初级生产力和生态系统呼吸持续保持非对称且相反的变化趋势,导致河流生态系统普遍转向异养状态。研究通过控制实验进一步阐明径流和太阳辐射的改变是1980-2020年美国河流初级生产力增加的主要驱动因素,而生态系统呼吸下降增加是河流流量、温度和热力条件共同作用的结果。

本研究首次证明了深度学习模型在大尺度河流新陈代谢预测方面的应用潜力,揭示了河流新陈代谢对气候变化的复杂响应模式,为未来河流生态系统的可持续管理提供了理论基础。

相关研究成果以Declining Predictions of Net Ecosystem Production in US Rivers and Streams Throughout the 21st Century为题,近期发表在Environmental Science & Technology。中国科学院南京地理与湖泊研究所关琦特别研究助理为第一作者,施坤研究员为论文通讯作者,合作者包括英国班戈大学R. Iestyn Woolway教授,南京地湖所秦伯强研究员,张运林研究员,香港大学冉立山副教授。研究工作得到国家自然科学基金青年科学基金(A类)等项目的资助。

【文章信息】:

Guan, Q., Shi, K.*, Woolway, R.I., Qin, B.Q., Zhang, Y.L., Ran, L.S. (2025). Declining Predictions predictions of Net net Ecosystem ecosystem Production production in US Rivers rivers and Streams streams Throughout throughout the 21st Centurycentury. Environmental Science & Technology, . https://doi.org/10.1021/acs.est.5c05623

图1. 美国河流新陈代谢动态特征

图2. 1980-2020年河流新陈代谢长期变化趋势

图3. 河流新陈代谢变化的关键驱动因素

图4. 河流新陈代谢的未来变化预测