融合新一代测高卫星SWOT与多源遥感实现水库水位近日尺度监测

水库在全球水资源管理、防洪抗旱、清洁水电等社会经济活动中发挥着关键作用。准确、高频地监测水库水文动态,是科学理解区域水循环和高效利用水资源的基础。然而,传统的卫星测高技术(如雷达或激光测高)面临空间覆盖率低、重访周期长等瓶颈,难以捕捉中小型水库的水位变化,也无法准确反映受人为调度影响的水位短期剧烈波动。

近日,中国科学院南京地理与湖泊研究所宋春桥研究员团队联合美国伊利诺伊大学香槟分校等机构,利用新一代地表水和海洋地形(SWOT)卫星,提出了一套整合多源卫星观测数据的水库水位近日尺度监测框架。该研究不仅克服了传统多源卫星数据融合时面临的系统性空间偏差难题,还将水库水位的遥感观测频率提升至“近日尺度”水平,为全球水库的高频动态监测提供了通用且可扩展的新方案。

1. 构建以SWOT观测为统一空间基准的多源异构遥感数据融合框架

由于不同测高卫星在传感器设计、工作波段(激光或微波)、足迹大小及过境位置上(轨道覆盖)存在显著差异,将这些异质数据直接拼接往往会引入巨大的系统性偏差,导致水位时间序列出现失真的突变。针对这一关键难题,研究团队打破了将SWOT仅作为一种新型测高数据的常规思路,创新性地将其确立为校准多源卫星观测的“统一空间基准”。

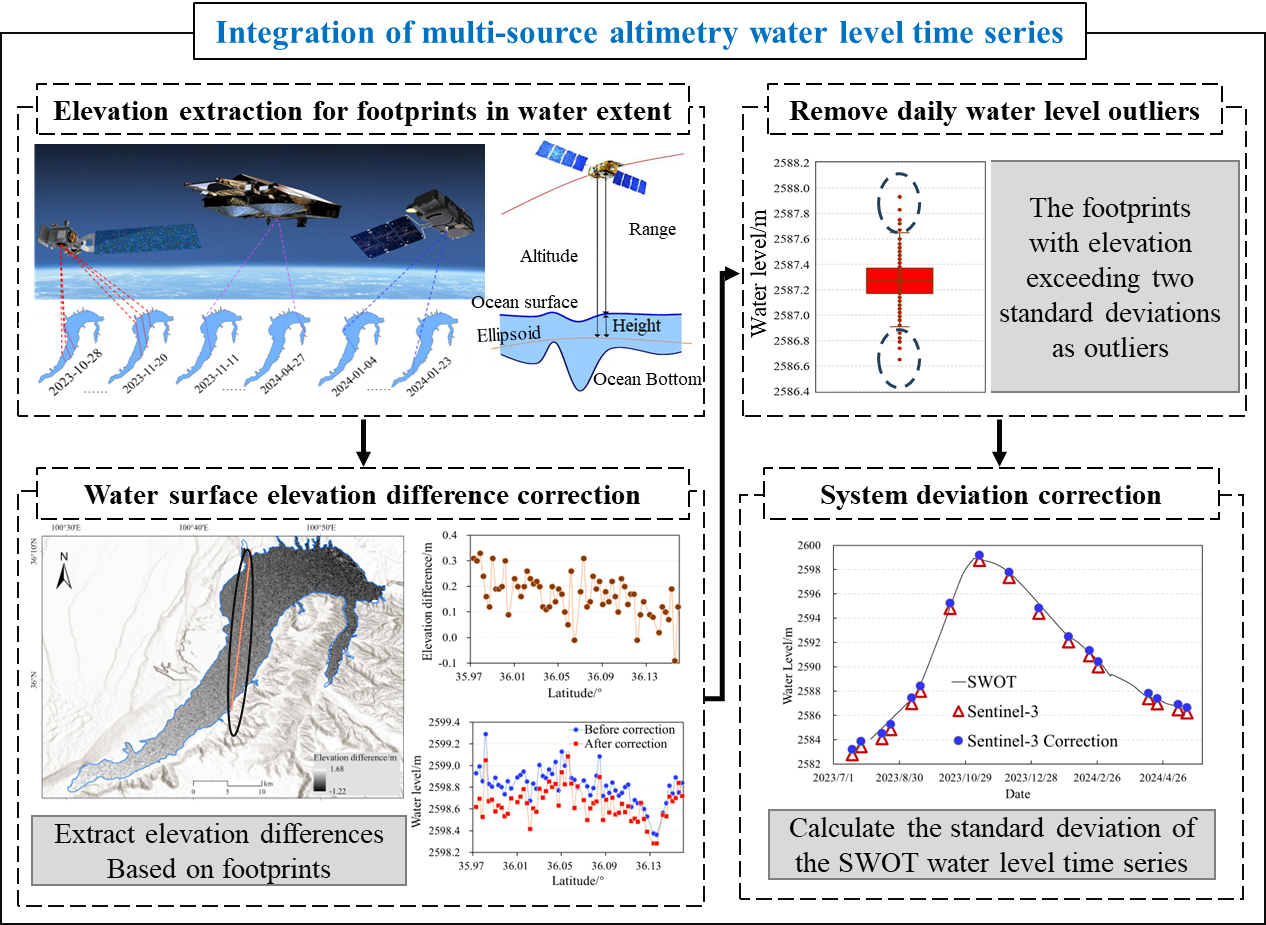

研究首先在水库内部基于可量化规则半自动筛选出不受局地水力干扰的“虚拟站”(Virtual Station, VS),可有效表征对应时刻水库基准水位。随后,利用SWOT卫星独特的二维水面高程(WSE)观测能力,计算出水库内任意位置与虚拟站之间的水面高程差,从而构建二维高程参考系。接着,通过引入Landsat-8/9、Sentinel-1和Sentinel-2等多源光学与雷达SAR影像,提取密集的水库水域(虚拟站区域)面积时间序列,并与SWOT基准水位构建面积-水位统计模型。进而基于该统计模型以及水库面积时间序列推导并加密水位序列。最后利用构建的SWOT二维高程参考系,对ICESat-2、CryoSat-2、Sentinel-3等传统测高卫星的零散足迹进行空间位置的高程偏差补偿,将其无缝平移并标准化到虚拟站的统一水位系中(图1)。

图1. 基于SWOT二维高程参考系的多源测高水位校准技术流程

2. 多源遥感观测融合显著提升水库水位监测的时空分辨率

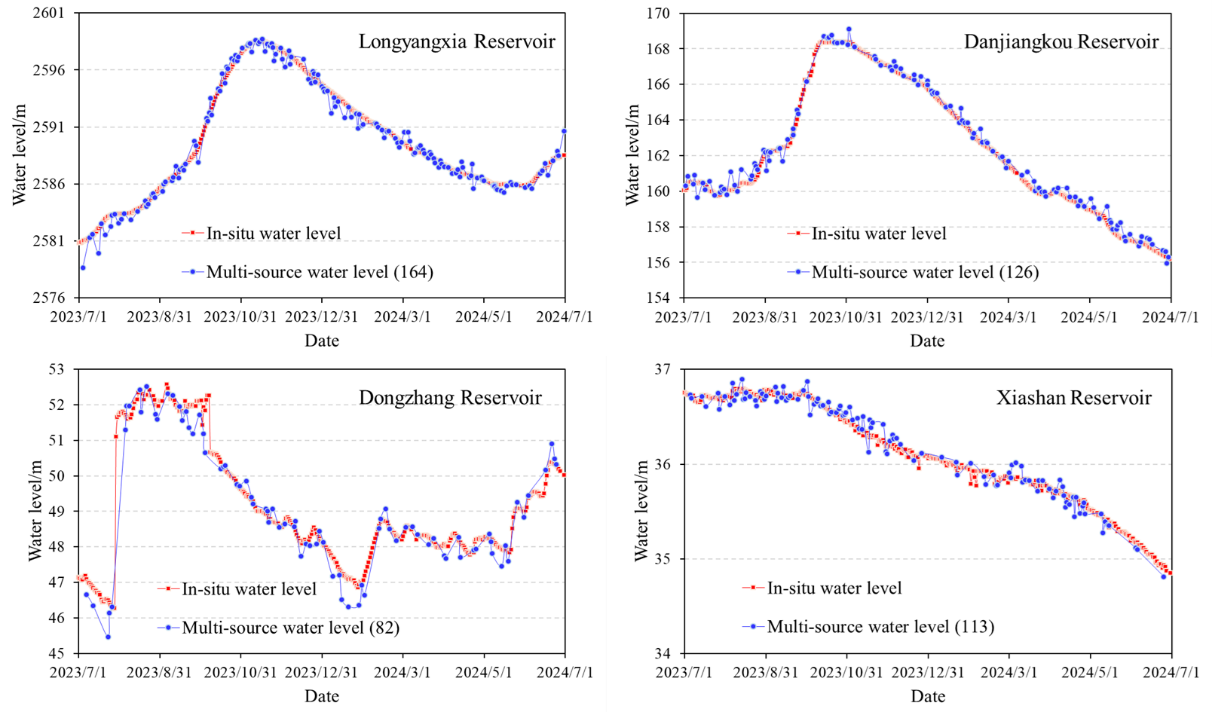

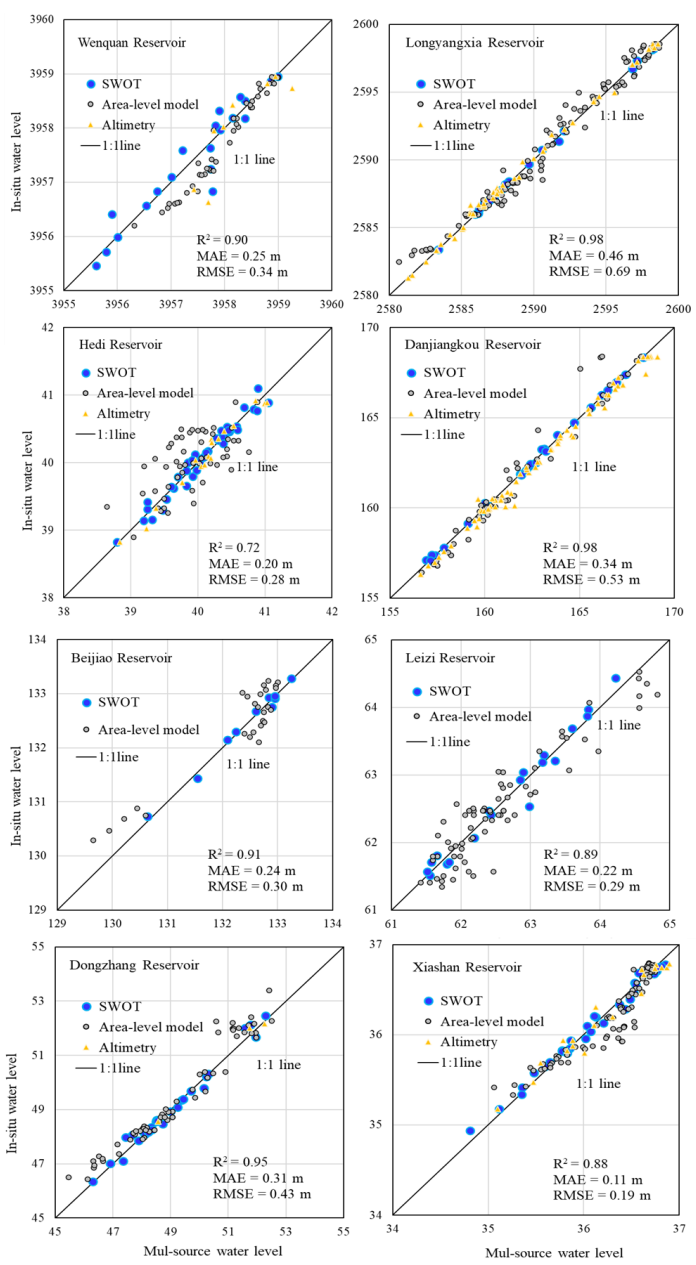

基于该融合框架开展不同大小、功能、地形地貌特征区水库的水位监测案例研究发现,依赖SWOT卫星单一观测源即可支持对各水库年均20次以上的有效监测,最高可达38次(旬尺度)。然而,在融合了多源卫星数据后,水库的年均有效观测次数提升至121次,观测频率实现了3.2倍至8.1倍的指数级增长,成功达到了“近日尺度”级别的监测密度(图2、图3)。这种高频监测能力成功捕捉到了以往稀疏观测极易漏掉的水库非线性和短期水文调节信号。此外,本研究中水库案例最小达0.82平方公里(垒子水库)。这类水库由于面积过小,以往完全落入传统星下点测高卫星的“观测盲区”,但依靠SWOT卫星的二维高分辨率观测能力与多源影像面积推导,该框架依然成功重构了其高密度的水位动态。在监测精度方面(图3),与实地水文站数据的交叉验证表明,本研究近日尺度重构水位保持了较高精度:决定系数(R2)普遍大于0.90,平均绝对误差(MAE)在0.11-0.46米之间。

图2. 典型水库多源卫星融合近日尺度水位时间序列重构结果与实测数据对比

图3. 基于多源卫星融合框架的水库水位监测精度评价

3. 基于该融合框架的全球水库水位观测频次的理论推算

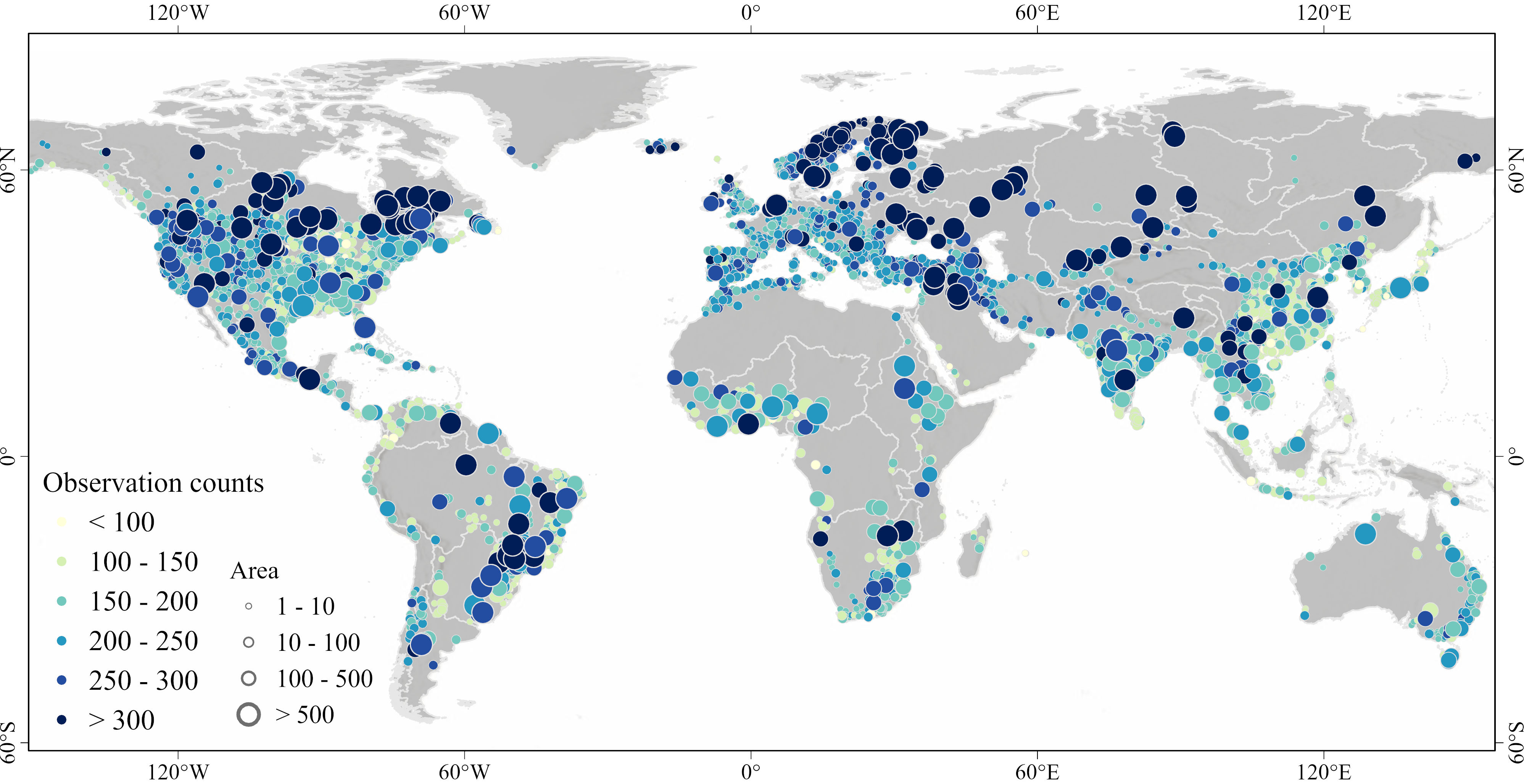

为了验证该技术框架在全球水库大尺度应用潜力,研究团队进一步对全球8,263个面积>1平方公里的水库进行了卫星理论轨道覆盖的水库水位最大观测频率测算。研究结果表明,在全球绝大部分地区,多星协同框架年均能为水库水位提供超过100次的有效观测;对于面积>500平方公里的水库,年均观测次数普遍超过300次,具备实现全天候、近日尺度立体监测能力。在气候变化影响加剧与水资源调度需求日益频繁的当下,该研究成果展现了最新卫星遥感技术在填补高频水文观测空白方面的巨大潜力,为全球水资源精细化管理提供了关键监测技术与数据基础。

图4. 全球水库水位监测的理论最大观测频次推算的空间分布

研究成果以“Integrating SWOT With Multi-Source Satellite Observations for Near-Daily Reservoir Water Level Monitoring”为题,近期发表在水文水资源领域国际顶级期刊《Water Resources Research》。论文第一作者为詹鹏飞博士,通讯作者为宋春桥研究员,合作者包括美国伊利诺伊大学香槟分校的Jida Wang教授等多位国内外学者。该研究工作得到了江苏省自然科学基金、国家重点研发计划及国家自然科学基金等项目的资助。

文章信息:Zhan, P., Wang, J., Chen, T., Luo, S., Liu, K., Ke, L., ... & Song, C. (2026). Integrating SWOT with multi‐source satellite observations for near‐daily reservoir water level monitoring. Water Resources Research, 62, e2024WR039711.

论文链接:https://doi.org/10.1029/2024WR039711