长江三角洲区域发展与一体化系列研究取得进展

推动长江三角洲区域一体化发展是以习近平同志为核心的党中央着眼于实现“两个一百年”奋斗目标谋划部署的重大国家战略,也是完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局的重大举措。作为区域一体化研究的三部曲,如何在合理分工基础上,促进地区间高效合作,实现区域整体的高质量发展,一直是政府和学术界共同关注的焦点。

围绕上述科学问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与流域水安全全国重点实验室陈雯研究员团队深耕长江三角洲区域,开展了近15年的跟踪研究,在商务印书馆出版“长江三角洲区域发展与一体化研究”系列丛书(已出版3部,图1),系统揭示了区域一体化发展的复杂空间过程及多重博弈机制,并提出了一体化的空间优化路径与跨行政区合作机制框架。

图1 “长江三角洲区域发展与一体化研究”丛书

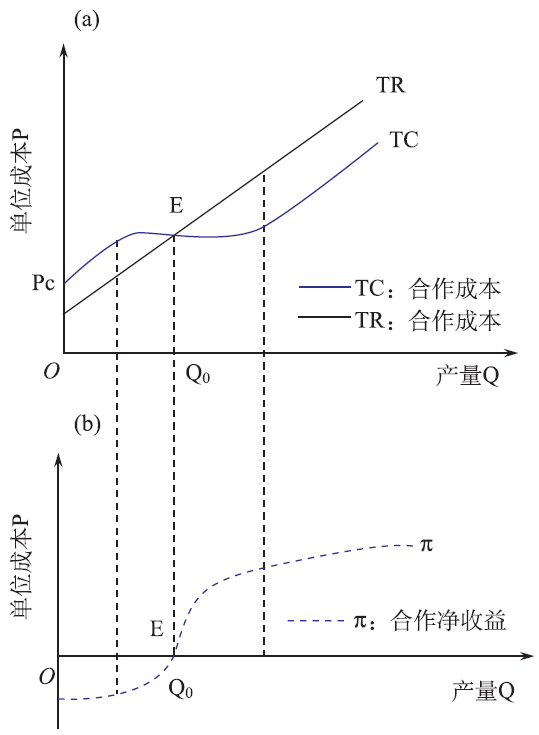

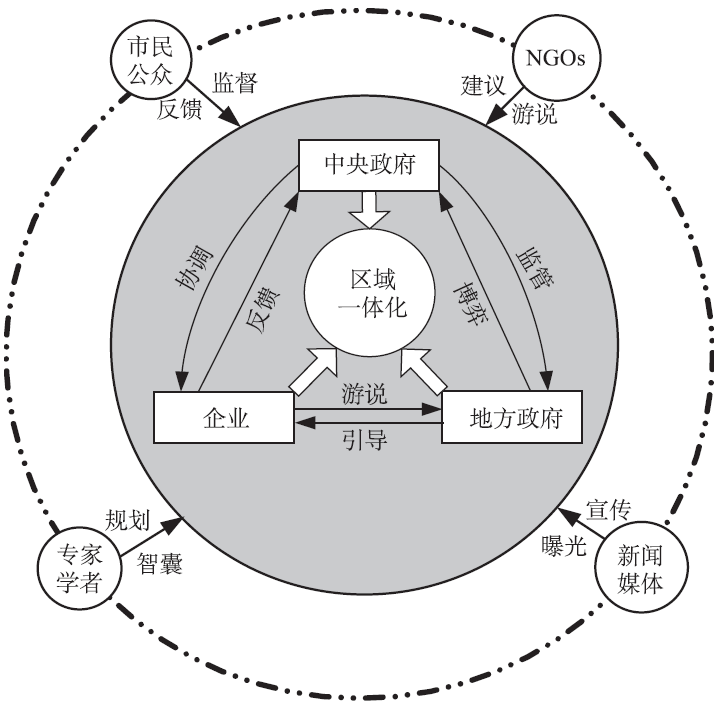

丛书首先从理论上研究了区域一体化的概念内涵,提出区域一体化本质上是各个地区通过各种制度安排及其地域功能的合理配置,促使区域内各地区整体效益最大化的一种状态和过程(图2左)。实践中,一体化空间并不是均匀的空间发展,往往呈现城市群的布局形态,是经济更为集中、分工日益密切、生活水平从分异到收敛的系统过程,需要从中央政府、地方政府、企业、公众、NGO等不同利益相关主体的合作红利(收益)和障碍(成本)博弈关系中把握一体化的内在逻辑(图2右)。

图2区域一体化的成本-收益曲线(左)和多元主体互动关系(右)

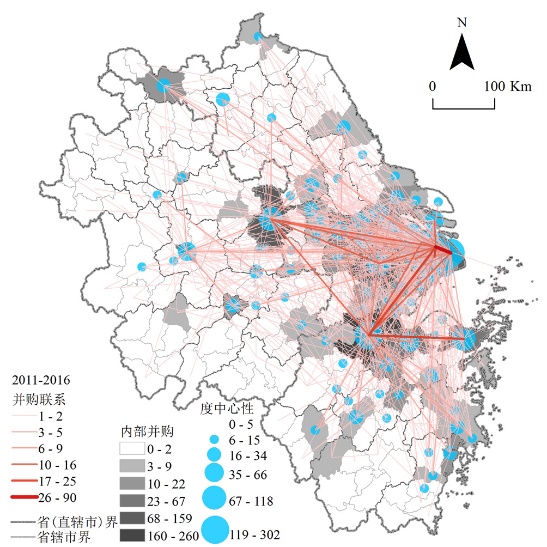

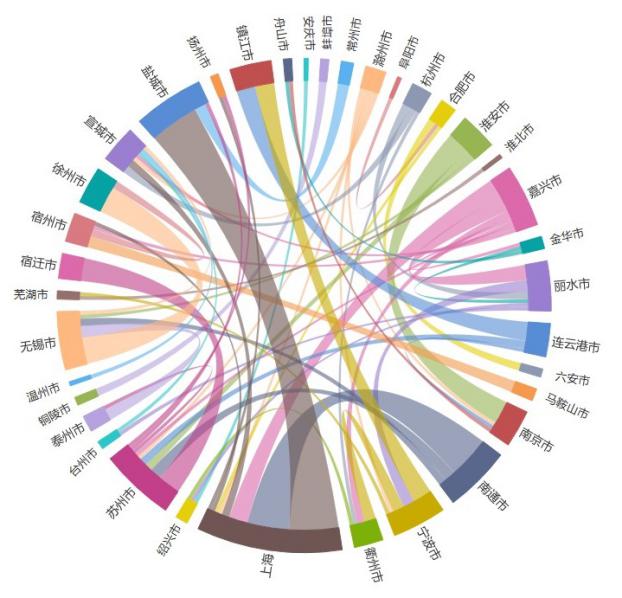

在上述研究基础上,进一步聚焦区域一体化的市场行为,研究了长三角地区的企业并购投资网络特征,系统刻画了“多中心、组团式、网络化”的企业投资时空动态性,揭示了城市间企业控制权和经济决策权转移的“空间不对称性”(图3左)。同时,比较了“企业主导”“政府推动”“政企合作”等不同类型的跨区域园区合作行为(图3右),揭示了区域一体化发展面临的“逆向选择”和“道德风险”问题及其成因,提出了“信息完全、互动协同、利益均沾”的跨区域产业分工协作机制,为长三角加强协同创新产业体系建设等提供了重要决策参考。

图3 长三角企业并购投资网络(左)和产业园区合作网络(右)

丛书最后聚焦跨行政区合作的多元治理问题,针对不同类型合作的障碍及路径差异,构建了融合“向心力-离心力”和“供给-需求”分析的理论框架,并根据地理空间多样性与合作领域复杂性,凝练提出了跨行政区合作“酝酿-促成-推进-深化”的四阶段演化模型(图4),阐释了多元利益主体在不同领域合作中的博弈冲突关键和策略选择逻辑,从学理上提出跨行政区合作的“成本共担-收益共享”机制。

图4跨行政区合作的四阶段演化模型

丛书的出版对于破解区域治理碎片化问题、探索跨区域合作新机制、提升地方政府治理效能都具有十分重要的意义,也有助于凝练跨行政区合作的中国范本,可为促进区域更高质量一体化发展、加快城市群和都市圈建设提供科技支撑和理论指引。上述研究得到国家自然科学基金、美丽中国生态文明建设科技工程专项、中国科学院青年创新促进会等项目联合资助。

【文章信息】:

- 陈雯,高金龙,李禕. 长江三角洲区域跨行政区合作治理:类型、障碍与路径. 北京:商务印书馆,2025.

- 吴加伟. 长江三角洲企业本土并购:区位、配选与竞争. 北京:商务印书馆,2023.

- 陈雯,孙伟,袁丰. 长江三角洲区域一体化空间:合作、分工与差异. 北京:商务印书馆,2018.