卫星视角下的我国坑塘“功能地图”

坑塘水面呈现单体面积较小、动态变化显著以及生态功能多样化等特征,但在相关研究领域中长期未受到充分关注。值得注意的是,在不同地理环境(如内陆平原、沿海滩涂等)中,坑塘水面承担着差异显著的生态与服务功能,包括但不限于水产养殖、景观美化、洪水调蓄及盐业生产等。因此,系统辨析多尺度下坑塘水面功能类型的多样性及其时空动态变化规律,对于科学推进水域生态系统的保护与功能优化具有关键意义。

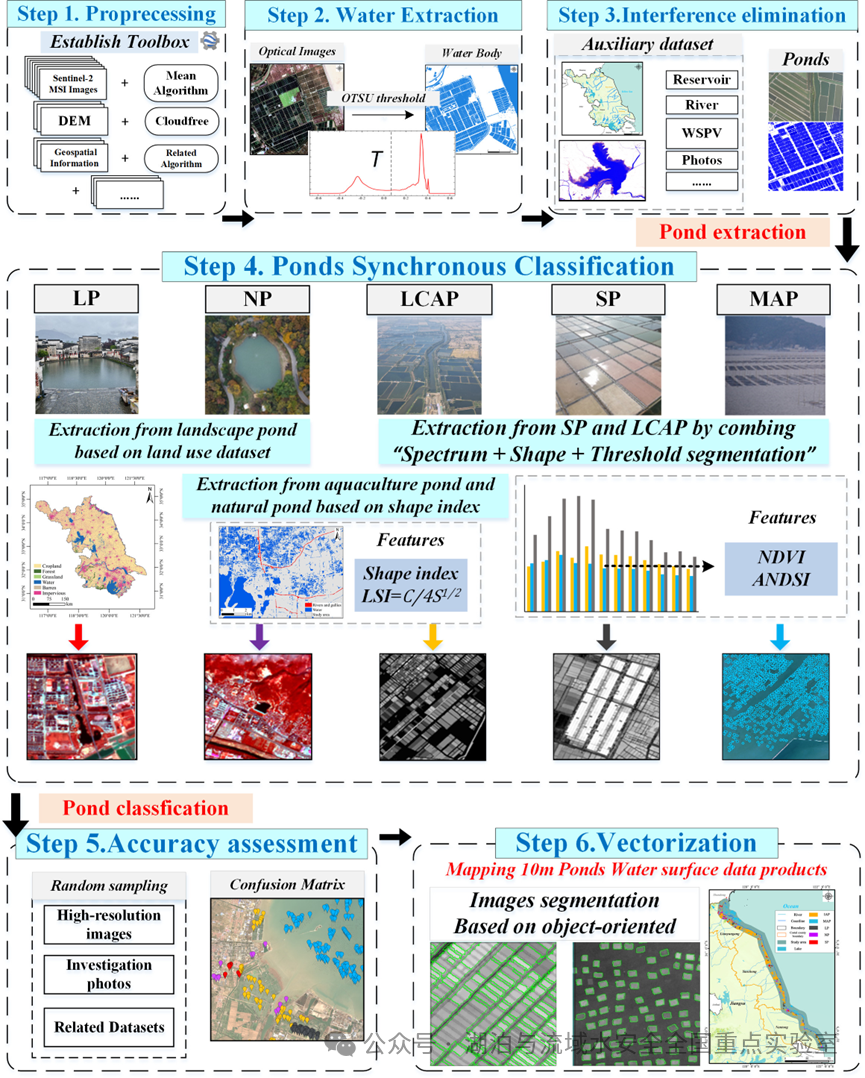

针对上述科学问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与流域水安全全国重点实验室林晨研究员课题组开展了系统研究,构建了适用于海岸带区域的多功能坑塘水面分类体系,涵盖陆域养殖坑塘、海域养殖水面、盐田、天然坑塘及景观坑塘等五种类型。基于多源遥感特征与面向对象的分层分类方法(图1),实现了江苏省海岸带10米分辨率的多功能坑塘水面空间分布制图,并系统揭示了“功能类型—遥感特征—地理格局”之间的耦合关系。

图1. 不同功能类型坑塘的分层分类方法

研究结果表明,不同功能类型的坑塘水面在遥感特征与地理分布模式上均存在显著差异:(1)陆域养殖坑塘在坑塘水面中占据主导地位,占比高达75.10%,而天然坑塘仅占0.52%;(2)从空间格局来看,陆域养殖坑塘与盐田主要集中分布于沿海滩涂区域,景观坑塘多见于城市建成区,天然坑塘则主要散布于农村及山区,海域养殖水面则大多位于近海海域和潮间带滩涂。

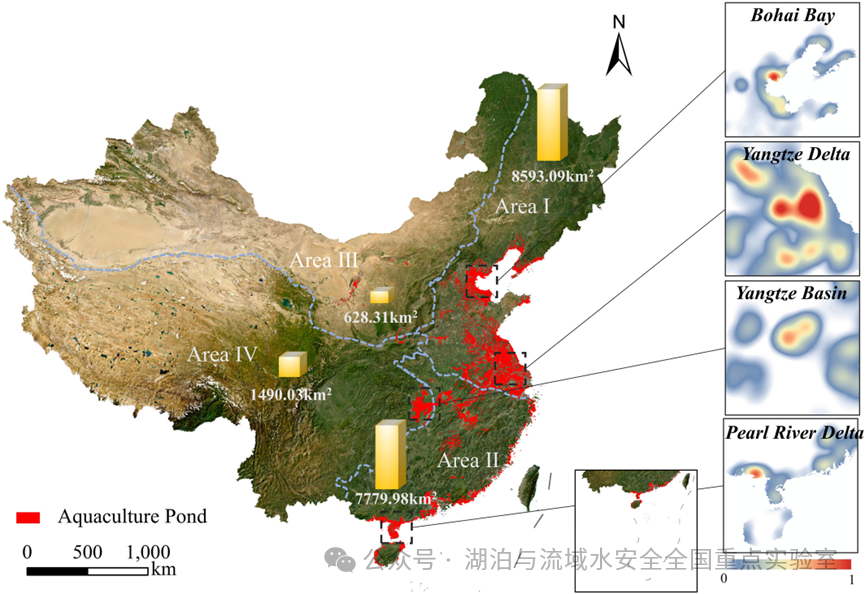

在上述研究基础上,进一步聚焦养殖水面提取问题,针对局部模型向全国尺度泛化过程中分割阈值迁移适应性差的难点,提出了一种基于Sentinel-2影像并结合蒸散量相关指数与机器学习框架的全国尺度水产养殖坑塘空间分布提取方法。以我国全域养殖池塘为研究对象,构建了适用于养殖池塘遥感识别的新型光谱指数,发展了一套大尺度养殖池塘自动化提取与分类优化技术,总体分类精度超过90%,并基于提取结果系统分析了全国养殖池塘时空分布格局(图2)。

图2. 我国水产养殖池塘空间分布

主要研究结果如下:(1)我国养殖池塘在空间上高度集中于沿海地区及长江、黄河流域,整体呈现“东部多、西部少,北部密、南部疏”的分布特征;(2)识别出四个水产养殖核心区,包括渤海湾、长三角与珠三角等三个沿海热点区,以及一个长江中下游内陆热点区;(3)我国养殖池塘面积表现出明显的区域差异,呈现“北大南小、东密西疏”的空间格局。此外,内陆养殖池塘面积呈增长趋势,并具有显著的空间集聚特征,建议今后加强内陆水域养殖监测与研究。

上述研究系列成果近期发表在Earth’s Future和Ecological Informatics上。

【文章信息】:

Chen,J.,Lin,C*.,Xue,K.,et al. (2025). Mapping China aquaculture ponds: Integrating a new aquaculture index with machine learning. Earth's Future,13,e2024EF005637.

Tong,Y.,Lin,C.*,Song,K.,et al. (2025). Reconstructing coastal ponds functional classification: Integration of multi-feature remote sensing. Ecological Informatics,91,103370.