研究揭示我国最大淡水湖泊的降温效应正在减弱

全球气候变暖背景下,高温热浪事件发生频率显著增加,近地表气温与体感温度持续上升,对公共健康构成严重威胁。湖泊、河流等蓝色空间以及公园、森林等绿色空间,被广泛认为是缓解城市热岛效应、改善局地热环境的有效自然解决方案。其中,湖泊通过蒸散发过程及热力作用调节周边气候,大型湖泊所产生的冷却效应可延伸至数十公里范围内。然而,自20世纪90年代以来,全球约有53%的大型湖泊呈现出显著的水域萎缩趋势。此类水文变化如何影响其气候调节功能,目前仍缺乏系统的定量评估与机制研究。

针对这一科学问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与流域水安全全国重点实验室赵晓松副研究员团队,以我国最大淡水湖——鄱阳湖为研究对象,基于长期气象与水文观测数据,并结合ERA5-Land再分析资料,构建了湖泊降温强度(Lake Cooling Intensity,LCI)指标,定义为湖区与周边陆地气温或体感温度之差,用于定量评估湖泊的冷却效应,并系统分析了1980–2023年间湖泊冷却效应的演变特征及其驱动机制。

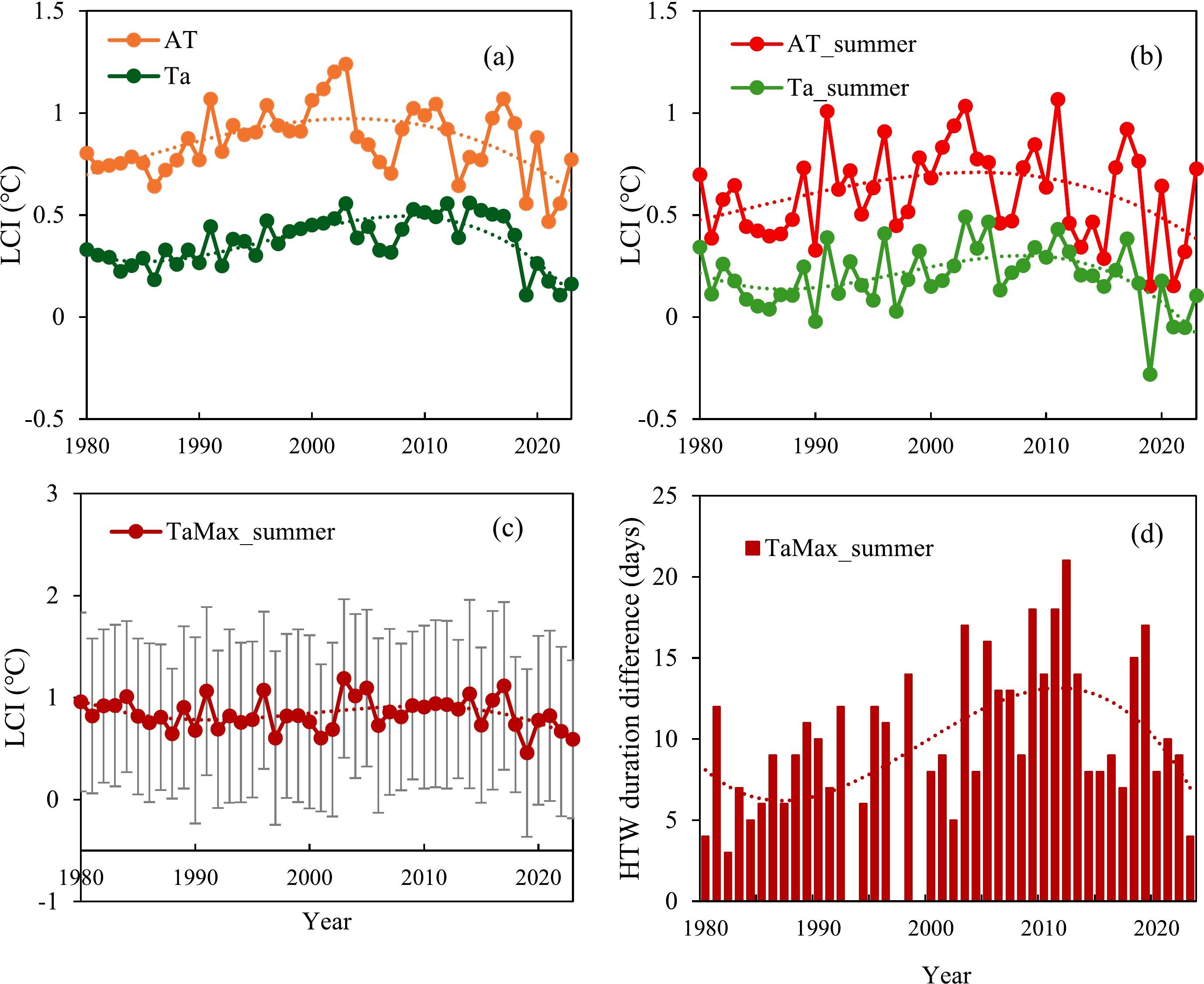

研究表明,鄱阳湖对周边60公里缓冲区内的陆地具有显著的热调节效应,可使其年平均气温(Ta)降低0.37°C,体感温度(AT)降低0.86°C,并显著抑制日最高温度(降幅可达3°C)及缩短热浪持续时间。然而,自2003年起,该湖泊的冷却效应呈显著衰退趋势,其缓解气温及体感温度升高的能力分别下降了23%和29%(图1)。

图1. 1980–2023年湖泊降温强度(LCI)变化,(a)年尺度,(b)夏季,(c)日最高气温及(d)湖-陆高温热浪天数差。图中Ta为气温,AT为体感温度。

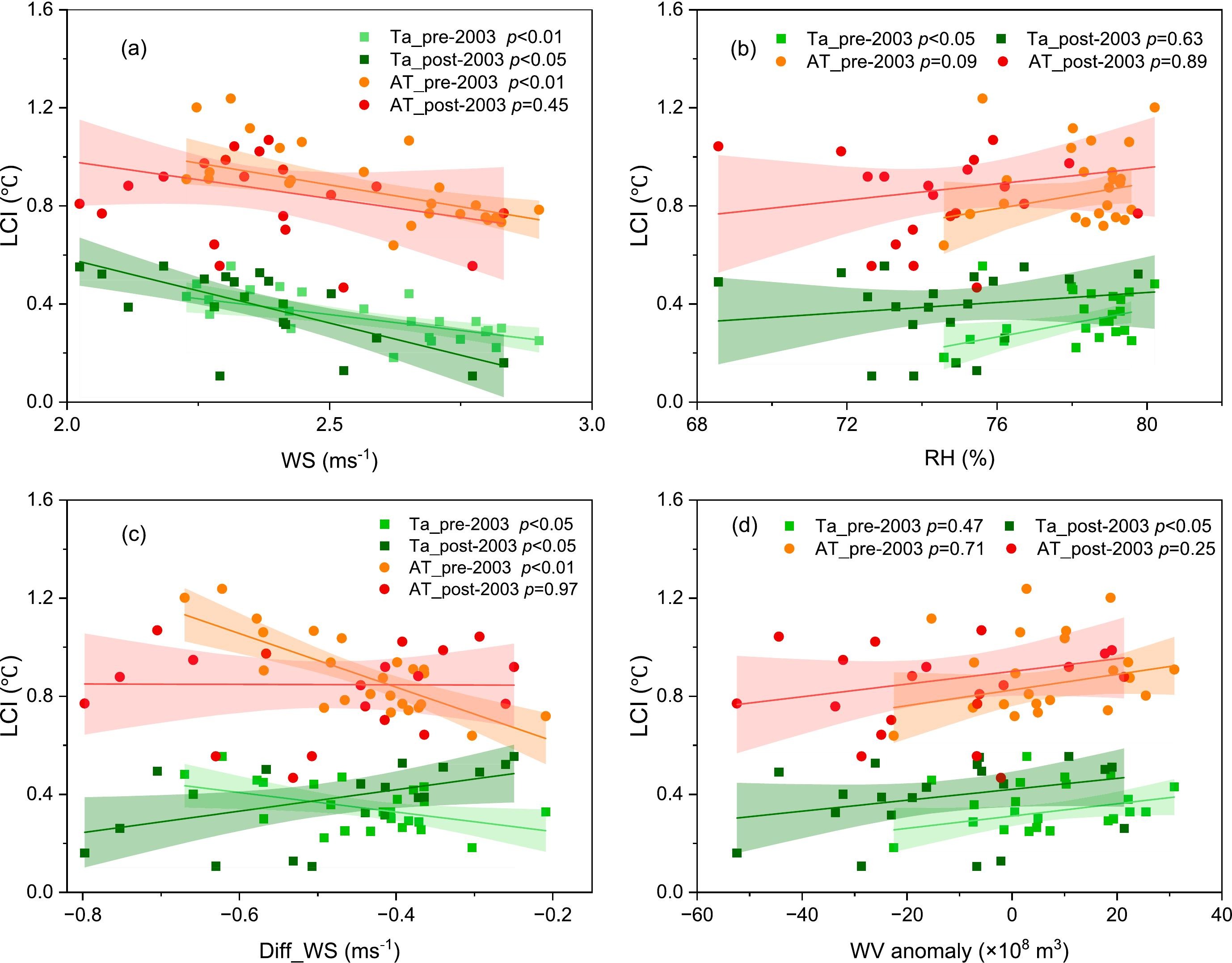

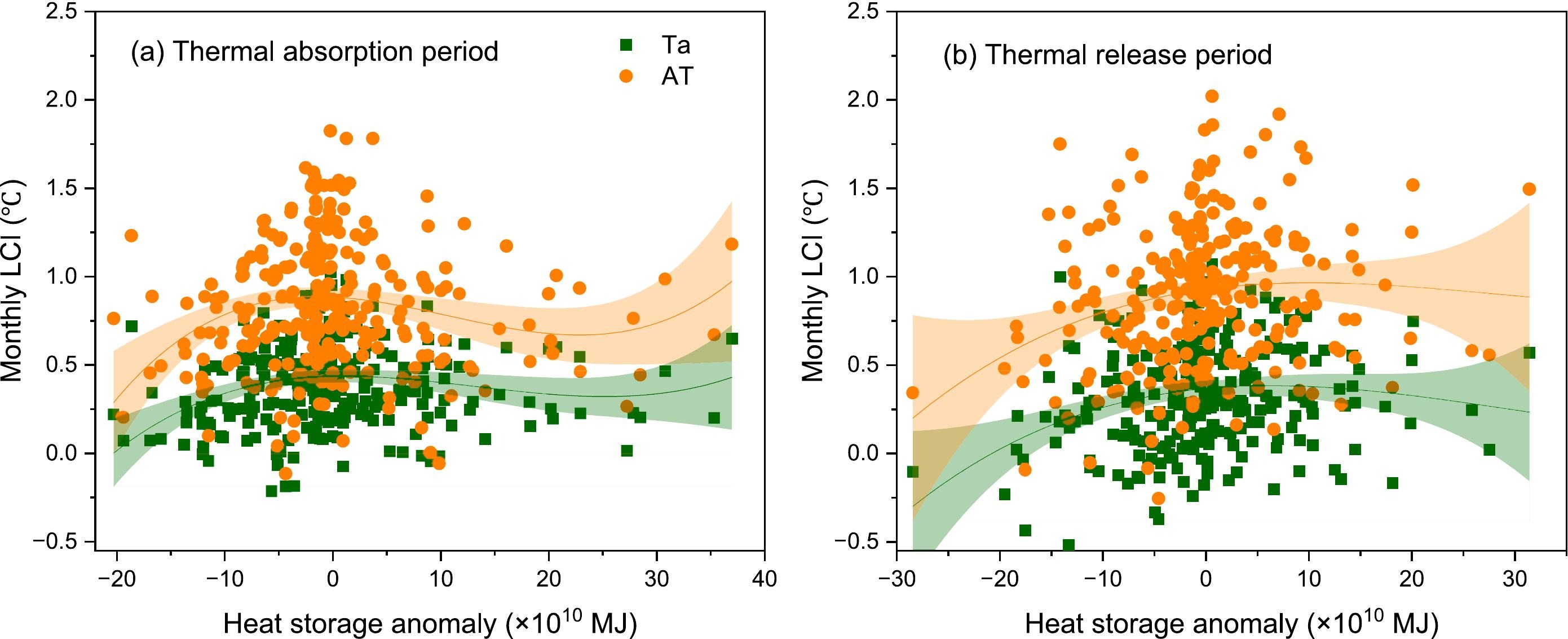

鄱阳湖水量减少是导致其冷却效应减弱的根本原因。自2003年起,水文要素取代气象要素,成为调控该湖冷却能力的主导因子。水位下降与蓄水量减少直接引起湖面蒸发减弱,造成潜热通量降低与感热通量增加。研究表明,湖泊的热储存能力与热释放能力分别下降了17%和37%,表明其热调节功能显著衰退(图2–3)。

极端气候事件对湖泊冷却效应的影响呈现出显著的非对称响应特征。在极端干旱年份(如2022年、2006年),尽管湖面显著萎缩,出露的湖滨湿地仍通过蒸散过程维持其局地冷却效应;而在强降水年份(如2020年、1998年),多云降水天气导致太阳辐射减弱,同时抑制湖面蒸发,反而造成湖区地表温度高于周边陆地的“逆温”现象。

本研究对大型淡水湖泊周边流域的热调节效应进行了量化分析,并识别出其衰退特征,明确揭示了水文动态变化(特别是水量减少)是导致湖泊气候调节服务功能减弱的关键驱动因素。该成果不仅为鄱阳流域的气候适应策略制定提供了科学依据,也可为全球同类湖泊的可持续管理提供关键案例参考。

图2. 2003年前后湖泊降温强度与(a)风速、(b)相对湿度、(c)陆地-湖泊风速差及(d)湖泊水量距平的相关性

图3. 热储存期(2月–7月)和热释放期(8月–次年1月)湖泊水储热异常与降温强度之间的关系

上述研究成果近期发表在Ecological Indicators上。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2025.114097