研究揭示典型水华蓝藻对不同水生生物的危害

气候变暖和水体富营养化导致全球淡水水体蓝藻水华频繁暴发,危害水生态系统的物种组成和生物多样性,破坏水生态系统平衡。我国是世界上蓝藻水华暴发最严重、分布最广泛且水华蓝藻种类最多的国家之一。长江中下游的大型湖泊如巢湖和太湖等常年暴发严重的蓝藻水华。水华蓝藻能够产生包括蓝藻毒素在内的多种生物活性物质,对水生生物构成严重威胁。探索不同水华蓝藻对水生生物的毒性效应能够对蓝藻水华的风险评估和水体富营养化的管理提供科学依据。

近期,中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与流域水安全全国重点实验室谷孝鸿研究员团队聚焦上述科学问题,以我国常见水华蓝藻浮游微囊藻(产生微囊藻毒素)和底栖颤藻(产生柱孢藻毒素)为研究对象,系统探讨了两种有害蓝藻对多种鱼类和底栖动物的毒性影响及作用机制。

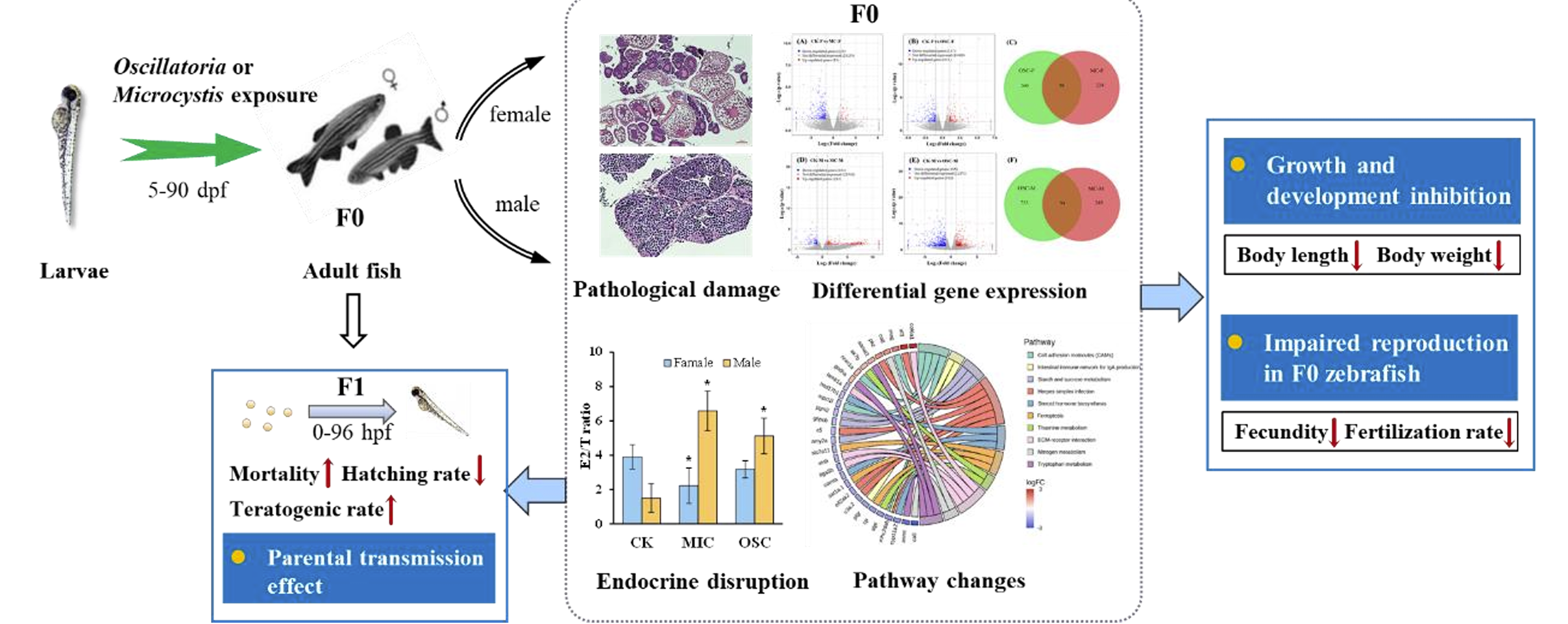

研究发现,自然水华浓度下,微囊藻和颤藻长期暴露(受精后5–90 d)能够显著影响斑马鱼的生长发育和繁殖,表现为F0代斑马鱼的体长和体重降低、性激素水平紊乱、卵巢和精子发育迟缓、性腺出现组织病理学病变,F1胚胎(未暴露)死亡率和致畸性增加(图1)。性腺转录组学分析显示微囊藻会导致与组织发育、氧化还原过程和类固醇激素合成等生物学通路的显著改变,而颤藻主要显著改变PPAR信号通路、细胞黏附分子和脂质转运通路,且雄鱼体内显著改变的基因要多于雌鱼。

图1. 浮游微囊藻和颤藻对斑马鱼生命周期暴露对斑马鱼生长和繁殖的影响及机制

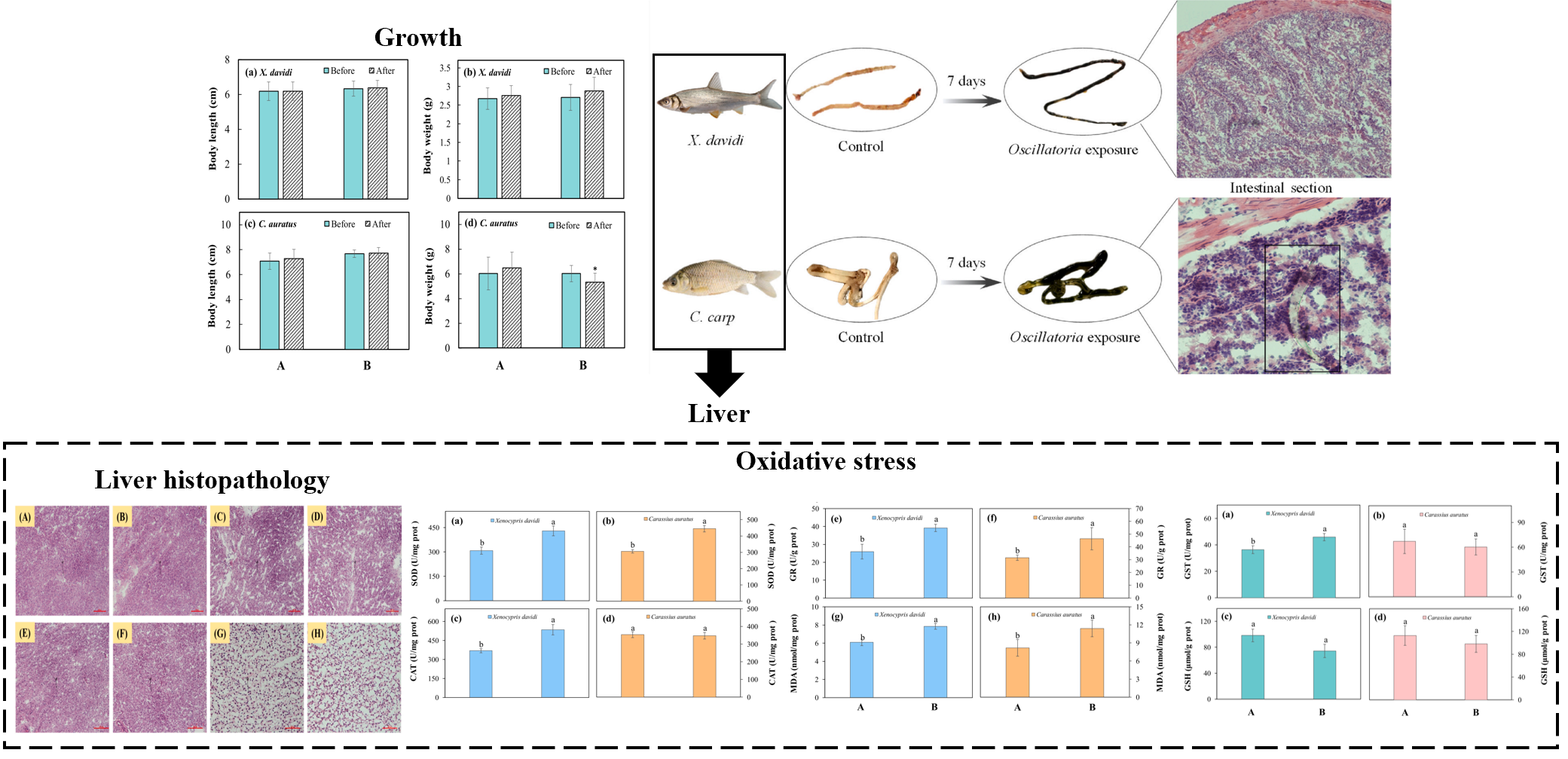

自然水华浓度下,颤藻短期暴露(7天)能够对黄尾鲴和鲫的肝脏产生一定的毒性影响(图2)。两种鱼类均能够摄食蓝藻,但是鲫无法完全消化颤藻细胞。颤藻能够显著降低鲫的体重抑制其生长。另外,颤藻能够显著改变两种鱼类肝脏中与氧化应激相关的生物标志物的活性/浓度,从而对它们的肝脏产生严重的氧化损伤。

图2. 底栖颤藻对黄尾鲴和鲫生理生化的影响

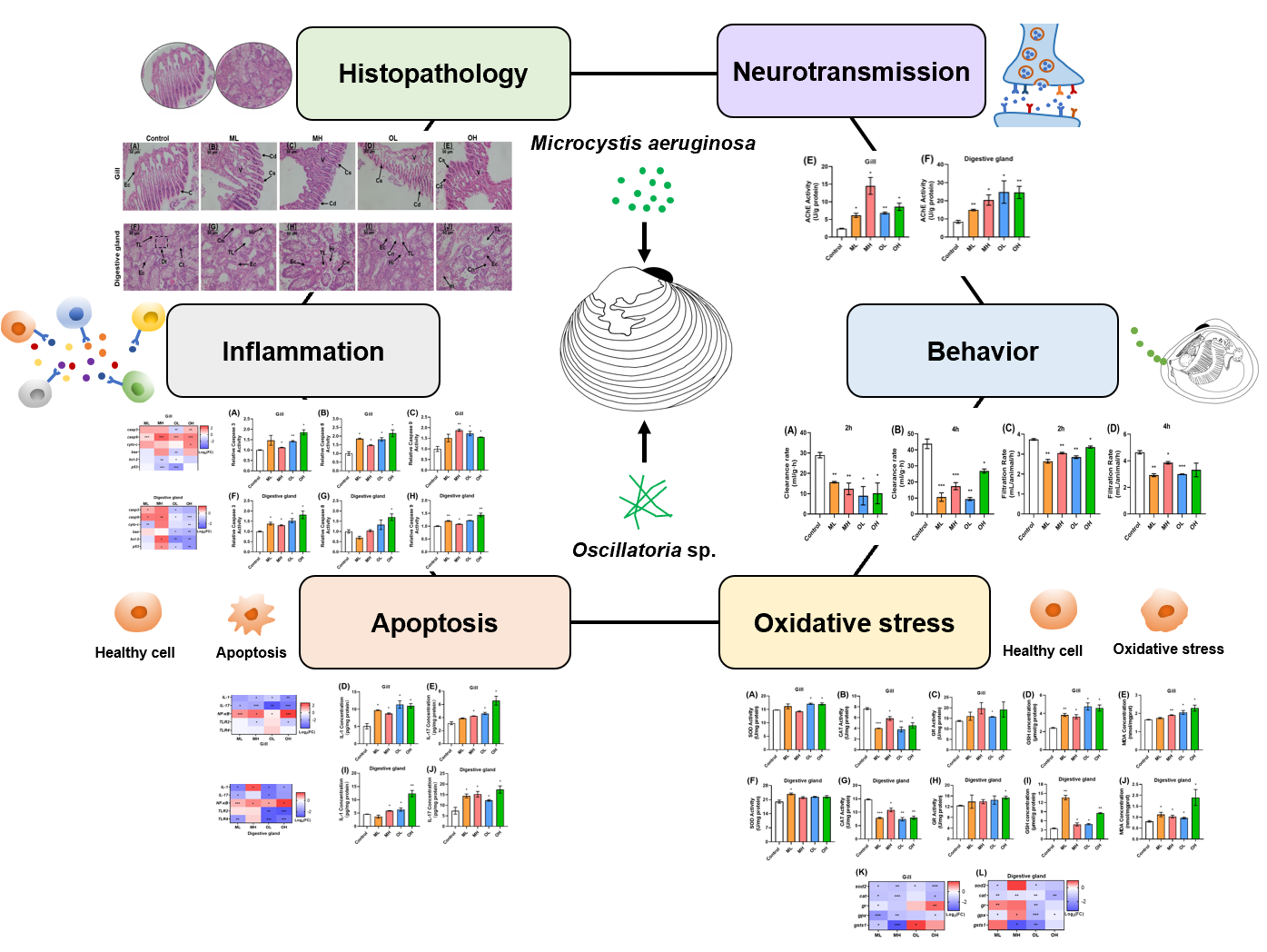

自然水华浓度下,微囊藻和颤藻在慢性暴露下(28天)能够对河蚬的行为、腮和消化腺构成严重危害(图3)。河蚬对小球藻的清除率和对中性红溶液的虹吸率均显著降低,腮和消化腺出现组织病理学改变,腮和消化腺内与神经毒性、氧化应激和炎症相关的生物标记物活性/浓度和基因表达发生显著性变化,表明两种蓝藻能够抑制河蚬的摄食,损害腮和消化腺的结构,诱发腮和消化腺神经传导异常、氧化损伤和炎症反应。

图3. 浮游微囊藻和底栖颤藻对河蚬生理生化的影响

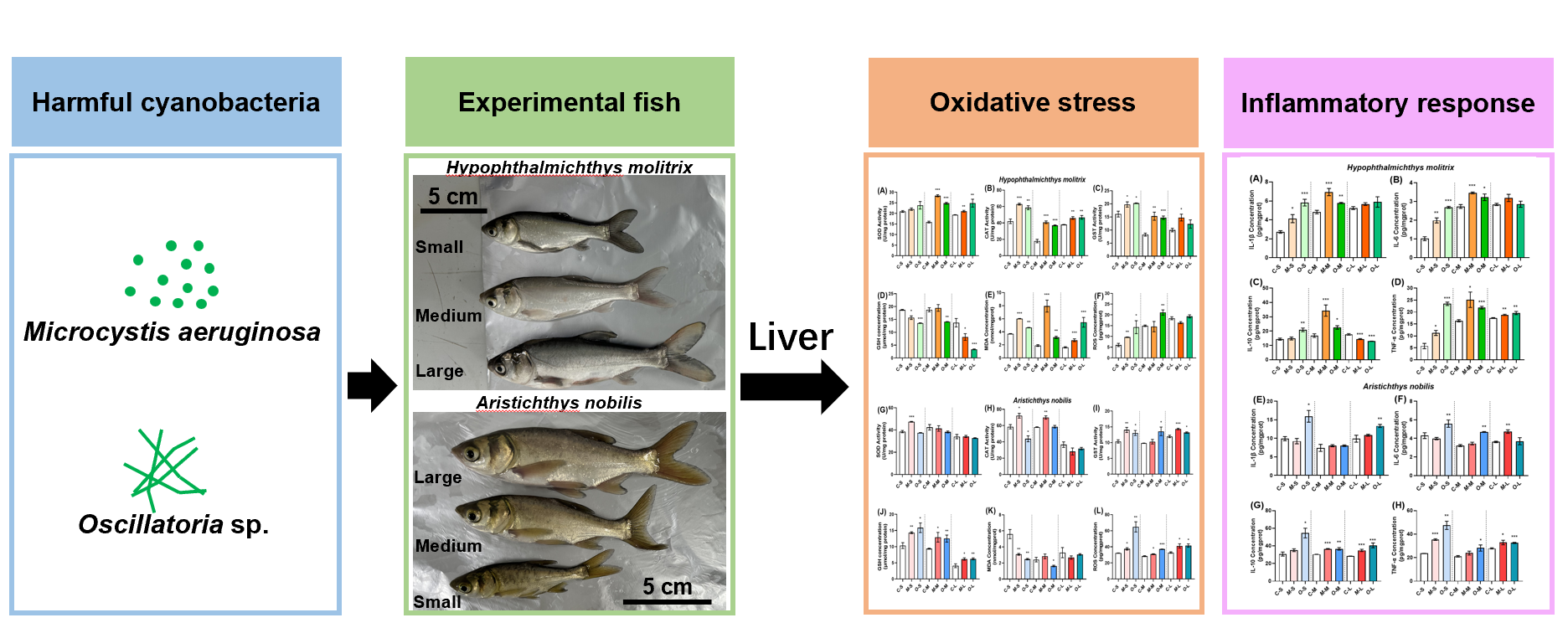

自然水华浓度下,微囊藻和颤藻在急性暴露下(3天)能够对三种尺寸鲢幼鱼和鳙幼鱼的肝脏产生毒害作用(图4),发现两种蓝藻均能够显著改变三种尺寸鲢幼鱼和鳙幼鱼肝脏中与氧化应激和炎症反应相关的生物标志物的活性/浓度,表明两种蓝藻能够诱发氧化损伤和炎症反应损害鲢幼鱼和鲢幼鱼的肝脏。

图4. 浮游微囊藻和颤藻对鲢幼鱼和鳙幼鱼氧化应激和炎症反应的影响

自然水华浓度下,微囊藻和颤藻在短期暴露下(14天)能够对大型底栖动物背瘤丽蚌和铜锈环棱螺的摄食行为和消化腺产生严重损害(图5)。两种底栖动物对小球藻的清除率降低,消化腺出现组织病理学改变,消化腺内与神经毒性、氧化应激和免疫毒性相关的生物标记物活性/浓度发生显著性改变,表明两种蓝藻能够抑制两种底栖动物的摄食,损害消化腺的结构,引起消化腺神经传导异常、氧化损伤和免疫能力下降。

图5. 浮游微囊藻和底栖颤藻对背瘤丽蚌和铜锈环棱螺生理生化的影响

上述研究成果近期发表在Science of the Total Environment,Toxicon和Comparative Biochemistry and Physiology,Part C等期刊,为未来蓝藻水华风险评估和水体富营养化管理提供重要参考。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169302

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2024.107703

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2024.109961

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2024.108183

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2025.110301